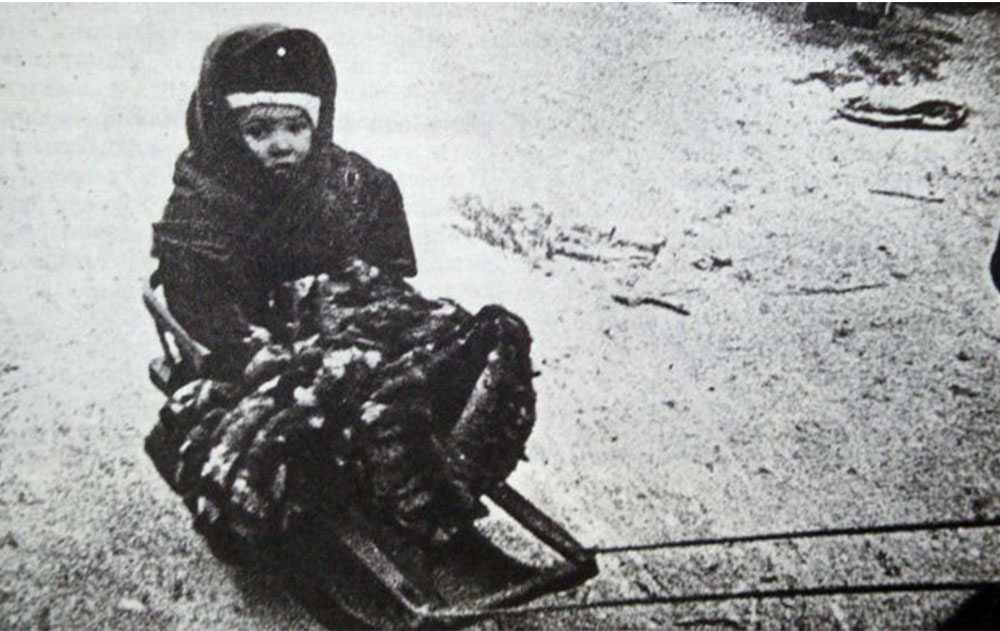

Военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Африки,Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня.

К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму запасов продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала объединённая военно-морская флотилия противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.

После прорыва блокады осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до сентября 1944 года. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.

27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).

27 января, по традиции, театр им.В.Ф.Комиссаржевской вместе с родным городом и всей страной отметит день снятия блокады. Наш театр напрямую связан с этой датой. 18 октября 1942 года, в осажденном городе — беспрецедентный случай в мировой истории! – открылся новый Городской театр, труппу которого составили артисты Радиокомитета и Театр возглавил С. Морщихин. Позже труппа пополнилась актерами Нового ТЮЗа и агитвзвода Дома Красной Армии. Газета «Правда» опубликовала пьесу К. Симонова «Русские люди», которая прозвучала на Ленинградском радио. Посыпались письма с просьбой повторить, и вскоре спектакль перенесли на сцену. Так родился наш театр. Городской театр зрители почти сразу окрестили Блокадным.

Спектакли начинались в 17 часов, чтобы зрители успели вернуться домой до комендантского часа. Если начинался артобстрел, все спускались в бомбоубежище, потом возвращались на свои места, и спектакль продолжался. Если гас свет, зрители направляли свои фонарики на сцену – и под этим освещением шел спектакль. Во время блокады здесь шли спектакли: «Русские люди» и «Жди меня» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, «Женитьба Белугина» А. Островского, «Олеко Дундич» А. Ржешевского и М. Кац.

«Театр уникален тем, что родился, когда кругом была смерть, холод, голод, бомбежки. И вот те люди – артисты, которые остались в осажденном городе, по разным причинам, испытывали мучение, как и все, и вдруг, это остается загадкой, объединились, нашли в себе силы для того, чтобы репетировать и играть спектакли. Это же – чудо!!! Даже только одно это должно вас греть, вдохновлять и беречь театр» (Народный артист СССР Иван Дмитриев).

Трудно сегодня установить, каким был тот первый спектакль, как вообще жил коллектив, как протекала ежедневная работа. По отдельным документам известно, что Начальник Управления тыла Ленинградского фронта генерал Лагунов прикрепил для помощи театру строительную воинскую часть, которая принимала самое деятельное участие в расчистках помещения. Все необходимые материалы выделил Горисполком. Днем актеры занимались уборкой, мытьем, чисткой, перебирали реквизит, костюмы, а вечером — репетиции, спектакли. Утром шли шефские спектакли для воинов-фронтовиков, а также для рабочих оборонных заводов, иногда выезжали во Дворцы культуры и там показывали спектакли, которые шли параллельно со стационаром. Кроме того, артисты театра выезжали со спектаклями в военные госпитали и на линию фронта. Спектакли, поставленные на сцене Комиссаржевки под бомбежками и артобстрелами, доказали, что музы не молчат и в те дни, когда говорят пушки. Именно поэтому, несмотря на многочисленные переименования — Ленинградский театр, театр имени Комиссаржевской — в памяти петербуржцев этот театр навсегда останется «Блокадным театром».

Увы, время беспощадно – до наших дней не дожил ни один актер Блокадного театра. Но его традиции до сих пор бережно хранят. Сегодня в репертуаре нашего театра несколько спектаклей, где звучат отголоски войны: «Ночь Гельвера» И.Вилквиста, «Графоман» А.Володина в постановке А.Баргмана, «Бесконечный апрель» Я.Пулинович в постановке И.Латышева, «Утоли моя печали…» С.Буранова в постановке Г.Корольука.

Каждый год в этот день по традиции собирается весь коллектив театра, вспоминает ушедших и чествует ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда. С каждым годом их все меньше и меньше, каждая наша встреча – это не только радость и повод собраться вместе, но и печаль об ушедших еще за один год…

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ, 1964 г.:

Письма, которые получила я зимой 1941/32 года на свои передачи, в частности на передачу под новый, 1942 год, останутся для меня на свою жизнь самой высокой наградой.

В радиокомитет приходили также заявки на чтение классической и советской литературы. В январе были особые передачи — «Чтения с продолжением». Был прочитан ряд отрывков из «Илиады» Гомера, а артист А. Янкевский читал несколько дней подряд «Педагогическую поэму». Янкевский был очень плох, он почернел, еле дышал, но Макаренко был когда-то его учителем, и артисту страстно хотелось дочитать цикл. Однажды он пришел в таком состоянии, что Бабушкин шепнул:

— Боюсь, что он не дочитает сегодня… — и вместе с ним на всякий случай, — пошел в студию. Но Янкевский дочитал цикл.

Из этих передач — «Чтения с продолжением» — постепенно родился «Театр у микрофона». У микрофона артисты радиокомитета стали разыгрывать целые пьесы, преодолевая голод, слабость, быструю утомляемость. Репетировали по частям печатавшуюся в «Правде» пьесу А. Корнейчука «Фронт», затем исполняли ее перед микрофоном, затем, некоторое время спустя, перенесли на сцену. Так к концу сорок второго года из артистов радиокомитетского «Театр у микрофона» и артистов 1-й фронтовой агитбригады в осажденном городе родился под вой и свист снарядов и бомб) без всякого метафорического преувеличения – увы!) новый театр, где все, от режиссера В.Мойковского, артиста А.Янкевского до рабочих сцены, были самыми подлинными и рядовыми защитниками Ленинграда. Театр успешно работал, а в 1962 году он отметил свое двадцатилетие – он называется теперь театром имени Комиссаржевской, он популярен и любим не только в Ленинграде, но и в стране, по городам которой ежегодно дает гастроли с неизменным успехом.

А на юбилее «Блокадного театра» в октябре 1962 года многих и многих пришлось помянуть нам добрым словом и вставанием, и все с глубоким душевным трепетом вспоминали славные и смертоносные, но непобедимые дни «Театр у микрофона»…

Иван Краско: Обычно в этот день меня всегда приглашают на концерты, выступления, но в этом году у нас в театре спектакль «Утоли моя печали» — и я этому очень рад. В спектакле речь идет о некоем дяде Курте, который служил в немецкой армии. Мой герой все шутит, что у него хорошая пенсия – не за Курскую ли получил? В конце спектакля мой герой Санин говорит своему внуку, который избегает встреч с этим дядей, потому что его больше к русскому деду тянет: «Сходи ты к этому дяде Курту – что сейчас виноватых искать…». Этот спектакль о доброте, о душе человеческой, о том, что все должны помнить.