Любимый «триптих» Театра им.В.Ф.Комиссаржевской

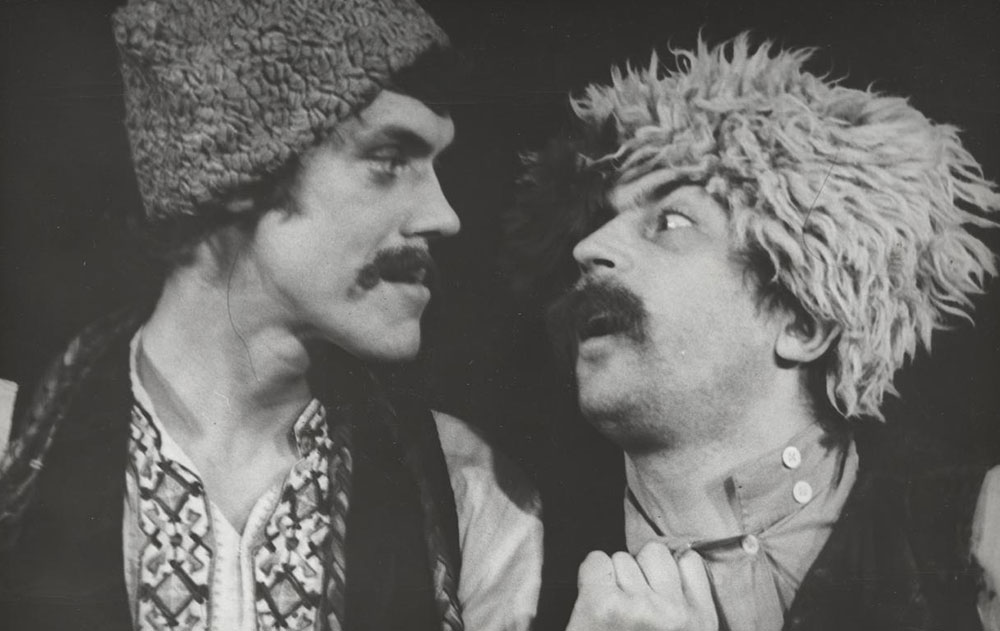

1 августа – 45-летие творческой деятельности актеров легендарного выпуска Рубена Агамирзяна – заслуженных артистов России Александра Вонтова, Анатолия Горина и актрисы Светланы Слижиковой.

Удивительные, редкие, «штучные» актеры, чей талант, несоразмерная с ним скромность, уважение к другому, чувство такта и партнерства – составляют гордость «той самой» русской школы. Это был один из «звездных» выпусков Рубена Агамирзяна. Вместе с нашей легендарной троицей на этом курсе учились Анатолий Насибулин, Валерия Киселева, Андрей Ургант, Алена Свинцова, Ольга Наруцкая, Александр Галибин, Валерий Дегтярь и др. Конкурс был – 200 человек на место.

Что было главное? Наверное, и дружбу, и невероятную душевную близость на курсе определяло одно – любовь к театру, бесконечная вера в мастера, огромное желание Быть, Творить, учиться и заниматься Актерской профессией. С полным погружением. Без скидок на усталость или что-то еще.

«У нас очень дружный был курс, и наш мастер Рубен Сергеевич Агамирзян почти всех взял в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, которым руководил 25 лет. Со 2-3-го курса Агамирзян брал нас на гастроли; на этой сцене, еще учась в институте, мы играли в массовке: «Если бы небо было зеркалом», скоморохов в «Царях» (трилогия А. Толстого по пьесам «Царь Борис», «Царь Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного». — Прим. авт.), уже «варились» в театре» (А.Горин).

«Сейчас нас осталось с этого курса всего трое в театре. У каждого — своя жизнь, но мы — родные и близкие до сих пор» (А.Вонтов).

«Мы счастливы, что мы живы, что живы люди, которые нас любят и которых мы любим. А уж однокурсников своих — особенно: только они смотрят на меня сегодняшнюю, а видят ту, которой я была. В этом и есть чудо» (С.Слижикова).

Заслуженный артист России АЛЕКСАНДР ВОНТОВ – «старший по подводной лодке» на курсе; артист, в котором сочетаются трезвый ум, педантизм и – озорство, хулиганство, юмор; четкий, немногословный в репетициях и — великолепный собеседник за дружеским столом. Он и сейчас — один из главных столпов нынешнего Театра им.В.Ф.Комиссаржевской, на котором держится многое: русская актерская школа, ленинградский дух, традиции комиссаржевцев (от блокадного театра и до наших дней), великолепная техника речи и требование ко всем поколениям артистов труппы правильно и красиво говорить; умение мягко объяснять «новобранцам» этические нормы поведения в театре, непреходящее желание сохранить театр-дом, профессионализм, добрые отношения и любовь в нем.

Александр Борисович был легендарным заведующим труппой, а потом помощником художественного руководителя по репертуару. Его слушались беспрекословно, он мог моментально ввести актера на роль или выйти на сцену сам за заболевшего; он умело выстраивал афишу и старался, чтобы спектакли «не застаивались». Он один из первых ввел компьютерный учет спектаклей и мог в любую секунду назвать количество показов каждой постановки. Он методично вел актерские ролевые карточки — его архив в этом смысле бесценен. Он помогал режиссерам с распределением и умел подсказать, кто из актеров давно не играл, кому надо передохнуть. Его авторитет бесспорен, и для художественного руководителя его слово всегда весомо.

Его герои (в каком веке, в каком бы измерении они не находились) – всегда понятны, близки сегодняшним людям, узнаваемы на улицах, в соседях по лестничной клетке, коллегах, друзьях и родных. В персонажах Вонтова всегда есть несочетаемое сочетание: они важны, уверенны и, одновременно, в чем-то наивны, искренни, как дети. Так, например, примечателен его Начальник вокзала в спектакле «Безымянная звезда»: его диалог с Крестьянином напоминает детскую игру – здесь и момент значительности, и провокация, и «прощупывание» человека, и радость от общения. Александр Вонтов играет своего героя с искренним детским азартом и взрослой рассудочностью – и из этого сопоставления высекается ирония, комизм, радость узнавания и светлая грусть по простоте.

Мудрый Просперо в шекспировско-морфовской «Буре» — это еще один спектр актерского существования: здесь актер играет фигуру значительную, управляющую стихиями. В его герое – и ощущение мощной силы, желание повелевать, и детское желание «играть-дружить», и острое желание справедливости… С этой ролью комически рифмуется его Январь в красивом спектакле для детей – сказке «Двенадцать месяцев». Все здесь играет «на образ»: и великолепная фактура актера, и низкий сильный голос, и стать, и ощущение властности…

Последние его роли заставили говорить об актере особо: здесь возникло то подлинное и высокое обобщение, человеческая простая мудрость, о которой можно писать философские статьи и эссе:

Почти бессловесный Вакх в спектакле «Доктор Живаго» в один миг превращается из замусоленного старичка-возницы в «черное лесное страшилище, до бровей заросшего бородой» и везущее из Торфяного семью Живаго… По легенде, «этот Вакх в молодости был кузнецом. Ему в драке отбили внутренности. Он сделал себе другие из железа». Реальный Вакх – возница, везущий доктора с семейством в Варыкино – оказывается вполне безобидным стариком, хоть и дремучего обличья. Двоящийся, то фольклорный, то вполне плотский Вакх Вонтова в спектакле — фигура загадочная и требующая работу ума: «Вакх — словно тень Диониса Загрея, который принимает души, прибывшие в Аид, и помогает им». Вакх Вонтова не дает разгадок: его герой, как двуликий Янус, поворачивается к нам то одной, то другой стороной…

В спектакле «Матрёнин двор» его Фаддей — немногословный, инфернальный, страшный — как одно из лиц Вакха, а Председатель колхоза – лживый весельчак и балагур другое…. Две роли одного происхождения, две противоположные ипостаси, сходящиеся в одной точке, имя которой – Смерть: «Александр Вонтов — председатель колхоза и бывший жених Матрены — это мрачный костяной старик, беспощадный русский Аид» (Ю. Юдин. Помрешь-так меньше соврешь// Петербургский театральный журнал))

Сегодня актера можно увидеть в спектаклях «Безымянная звезда», «Буря», «Двенадцать месяцев», «Дуэль», «Доктор Живаго», «Матрёнин двор».

Заслуженный артист России АНАТОЛИЙ ГОРИН – «выдающийся комик» (Ж.Зарецкая) своего времени – актер, в котором невозможно провести грань между жизнью и сценой. Про таких говорят, что «органичен, как кошка» — и действительно – где он, этот самый пресловутый зазор между актером и ролью? Где он играет, а где он живет реальной жизнью? С Анатолием Гориным это всегда загадка.

Актер родился в Куйбышеве, а вся его творческая биография связана с Ленинградом-Петербургом и сценой нашего театра.

А.Горин: «Вспоминаю студенчество как самые счастливые годы! И с особой благодарностью, нежностью, трепетом думаю о Рубене Сергеевиче. Ведь я, хоть и мечтал всегда об актерской профессии, но страшно в себе сомневался. Приехал из Жигулевска в простеньком фланелевом костюме, пришел на Моховую, а там вокруг — что за нарядные красавицы, что за шикарные молодцы в модном вельвете! Ну кто ж на таком фоне возьмет меня, такого некрасивого, сутулого… Агамирзян взял! Взял и принял участие в моей профессиональной судьбе, благодаря ему и В.В.Петрову я стал актером. Курс у нас был замечательный.

За 45 лет служения на родной и единственной сцене Анатолий Александрович сыграл более 70 разноплановых ролей. Любая, пусть даже крошечная роль в исполнении Горина становится сценическим шедевром. Многие завсегдатаи Комиссаржевки помнят его трогательного до слез Плюшкина, чудного маразматика Сысоя Пафнутьевича в спектакле «Чичиков», словно сошедшего с полотен Брейгеля и Босха Калибана в «Буре», Придурка, Столпника и Священника в «Дон Жуане», интеллигентного тугоухого недотепу Тухлю в «Сне в летнюю ночь», антрепренера Хохенцойлера в «Ваале», неотразимую и величавую госпожу Журден в спектакле «Полоумный Журден»….

Диапазон его героев – от комического до трагифарса, а то, как он «вживается» в роль – секрет этого уникального, штучного актера. Режиссеры, приходящие на постановку в театр им.В.Ф.Комиссаржевской, всегда любили работать с талантливым артистом, чья неукротимая фантазия рождала неожиданное решение образа, а иногда – и всего спектакля. Настоящий тандем сложился у актера с режиссером Александром Морфовым, у которого Горин сыграл в каждом из пяти его спектаклей.

«Калибан (Анатолий Горин в «Буре») вызывает смешанное чувство жалости и отвращения. Тщедушное тельце, одно плечо выше другого, скованность в движениях, происходящая больше от внутренней несвободы раба, чем от стягивающих его наподобие сбруи тонких кожаных ремней…». (И.Ветринская. Дети стихии и капустника/ рецензия на спектакль «Буря»// Петербургский театральный журнал, №17, март 1999)

«…в спектакле «Мыльные ангелы» одной из самых ярких ролей стала Мама Чоли в исполнении Анатолия Горина. С физиологической и психологической достоверностью актер мастерски справляется с образом маразматичной старухи, разъезжающей на инвалидной коляске. Многие из зрителей до сих пор не могут поверить, что старуху играет актер-мужчина и пытаются проникнуть за кулисы, чтобы убедиться в этом» (из отзывов).

«Артист Анатолий Горин и раньше имел репутацию приличного комика, но теперь понятно, что он комик выдающийся» (Ж.Зарецкая. Мыльные ангелы//Афиша)

Прекрасен и нетороплив в своем мире тишины Джоузеф Тухля из спектакля «Сон в летнюю ночь»: его «глухота» спасает персонажа от излишней суеты и нервности мира, а клетчатые штаны с бабочкой и котелком вызывают нежность и улыбку к этому большому ребенку.

в «Графомане» Горин гомерически смешно перевоплощается из самоуверенного жлоба в пациента неврологической клиники. Его слесарь Николай по отзыву критика Г.Коваленко – «русский тип на все времена!» (Независимая газета, 2014)

Замечательный дуэт Обломов-Захар создали Егор Бакулин и Анатолий Горин в спектакле «Обломов» в постановке Л.Алимова. «Заахаар», — кричит Илья Ильич. Одним своим эффектным выходом Анатолий Горин в роли слуги заставляет зал хохотать» (А.Кот. Трагедия поколения// Clever culture, ноябрь 2019).

Трагический образ смешного лишнего человека создает Горин в спектакле С.Афанасьева «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе А.Вампилова. Горинский эвенк Еремеев – это не только маленький человек, затерянный и никому не нужный на просторах Сибири. Это символ поколения, выброшенного, «беспаспортного и «забытого» на бескрайних просторах России.

А.Горин не просто знает: он чувствует «актерской кожей» способ существования своих героев.

Но и список его киноролей поражает своей многогранностью и значимостью. Анатолий Горин снимался у режиссеров А.Балабанова («Брат»), И. Масленникова («Воспоминания о Шерлоке Хомсе»), А.Хржановского «»Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину»), С.Снежкина, И.Макарова, Д.Месхиева и др.

Он снимался в известных фильмах и сериалах «Полумгла», «Ночной дозор», «Защита Красина», «Утомленные солнцем-2», «Ленинград-46», «Великая», «Небесный суд» и пр.

Сегодня заслуженного артиста России Анатолия Горина можно увидеть на родной сцене в спектаклях: «Двенадцать месяцев», «Буря», «Графоман», «Мыльные ангелы», «Обломов», «Привидения», «Прошлым летом в Чулимске».

СВЕТЛАНА СЛИЖИКОВА всегда в жизни оправдывала своё имя – добрая, светлая, нежная. Невероятно талантливая. Удивительно, что до сих пор ей не присвоено никакого звания. Но ее талант – это размах «качелей» до максимума:

Одна из больших работ актрисы – заключенная в эпизоде «Эта страна, блин, тобой дорожит» спектакля «Прикинь, что ты – Бог». Униженная, но не унизившаяся, терпящая, но не потерявшая себя – ее героиня не ищет жалости, она жалеет своих палачей и тем самым становится победительницей…Светлана играет женщину – подлинную женщину без признаков профессии, национальности и любой другой «причастности»… Ее глаза, выражавшие не страдание, а со-страдание, сбивают с толку ее мучительницу, которая вдруг обретает человеческое лицо.

Великолепная яркая работа Светланы Слижиковой – работник горисполкома в спектакле Р.Смирнова «Шизгара» (по роману Ю.Вознесенской «женский декамерон»), «дама из номенклатуры», в которой советская система исказила естественную женственность. Ее теплая «уютность», проскальзывающая в едва заметных жестах, закрыта общественным энтузиазмом идейного лидера…

А как тонко и органично влилась актриса в спектакль «Утоли моя печали…» — какое удивительное преображение! Актриса не играет старость, она играет женщину, которая своей любовью и прощением становится истинной опорой этого домашнего очага – с вечными ссорами, борьбой поколений и обидами.

Яркие, страшные образы-маски создала С.Слижикова в спектакле «Матрёнин двор» по рассказу Солженицына: Золовка, Чиновница, Жена Фаддея, Сестра – вот список героинь в рассказе А.Солженицына. И каждая – это отдельный характер, отдельная судьба и отдельный мир. Одна из самых запоминающихся сцен в спектакле – это финальный разговор сестры Матрёны и Игнатьича. То, с какой яростью и ненавистью кидает фразы о Матрёне, как «зыркает» глазами на Игнатьича, ожидая реакции, как поворачивается всей широкой фигурой и режет свою «правду-матку», как ножом… И только диву даешься, откуда у интеллигентной ленинградской актрисы есть в «актерском чемоданчике» эти жесты, эта естественность в произнесении деревенских словечек, эта стать деревенской бабы, эта ярость и сила ненависти… Великолепная актерская школа, разноплановые талантливые актерские работы, сыгранные за многие годы на сцене родного Театра им.В.Ф.Комиссаржевской, — всё это до сих пор удивляет, радует и заставляет неотрывно следить за ее творчеством.

Зрителям старшего поколения памятны ее работы в спектаклях «Дама с камелиями» (Нанина), «Как важно быть серьезным» (Сесили и Гвендолен), «Зыковы» (Павла), «Дневник Анны Франк» (Мин Гиз), «После репетиции» (Ракель), «Царь Федор Иоаннович» (Княжна Мстиславская), «Смерть Иоанна Грозного» (Царица Марья), «Дети Ванюшина» (Елена), «Идиот» (Александра Епанчина), «Недомерок» (Елена), «Фортуна» (Маркиза Эспарбес), «Бумбараш» (Софья Николаевна), «Иосиф Швейк против Франца Иосифа» (Маричка).

Очень забавная и комическая получилась Гофмастерина Слижиковой в детском спектакле «Двенадцать месяцев». Маленькие зрители шумно-весело реагируют на появление статс-дамы, в которой узнают своих чопорных и слишком серьезных воспитателей.

За 44 года работы на сцене Театр им.В.Ф.Комиссаржевской актриса сыграла более 60 разноплановых ролей, — ведущих и эпизодических.

Светлана — адвокат своих героинь. А природная веселость открывает в героинях черты очаровательной легкости. Слижикова — отличный партнер по сцене.

Сегодня актрису можно увидеть в спектаклях родного театра – «Живой товар», «Двенадцать месяцев», «Шизгара», «Утоли моя печали…», «Прикинь, что ты – Бог», «Матрёнин двор», «Я вернулся в мой город…».

Главный режиссер театра Леонид Алимов:

Я счастлив, что за полтора года работы в театре мы со Светланой встречались уже в нескольких работах. Она многоплановая, эта ее пластичность актерская, ее безграничная веру режиссеру и предлагаемым обстоятельствам делают работу с ней легкой, светлой и всегда неожиданной. И потому все ее роли в наших спектаклях абсолютно не похожи друг на друга: это говорит о высочайшем актерском классе.