18+

по мотивам комедии А. Островского

Постановка Александра Баргмана

Художник-постановщик — Анастасия Пугашкина

Художник но костюмам — Ника Велегжанинова

Композитор и музыкальный руководитель — Ульяна Лучкина

Режиссер но пластике — Алина Михайлова

Художник по свету — Иван Виноградов

Ассистент художника по свету — Илья Абраменко

в спектакле участвует ВИА «ЖОРЖ» под управлением Ульяны Лучкиной

Баян — Арсений Кирюхин

Гитара, электрогитара — Андрей Дидик

Бас-гитара, контрабас — Андрей Шафоростов

Ударные, перкуссия — Дмитрий Житков

Скрипка — Ульяна Лучкина

«Я вам нужен, господа. Без такого человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так другой будет. Будет и хуже меня, и вы будете говорить: эх, этот хуже Глумова, а все-таки славный малый. Вы, ваше превосходительство, в обществе человек, что называется, обходительный; но когда в кабинете с глазу на глаз с вами молодой человек стоит навытяжку и, униженно поддакивая, после каждого слова говорит «ваше превосходительство», у вас по всем вашим членам разливается блаженство. Действительно честному человеку вы откажете в протекции, а за того поскачете хлопотать сломя голову…» (Глумов).

История «мудреца» не только о том, что, талантливо «отзеркаливая» всех окружающих и становясь любимцем каждого, главный герой в определенный момент совершает промашку… Проблема в том, что и тогда, в XIX веке, и сегодня люди не способны или не намерены отличать правду от лжи, белое от черного, хорошее от плохого. Выгода в любом варианте — мера вещей и людей. Спектакль яркий и страшный, хулиганский и аскетичный, трагический и комичный. Русская Масленица и золотой бал высшего общества, любовь и предательство, чувственность и притворство.

Премьера — 6 марта 2025 года

Продолжительность спектакля — 3 ч. с антрактом

Действующие лица и исполнители:

| Егор Дмитрич Глумов, молодой человек | Богдан Гудыменко/ Дмитрий Белякин |

| Глафира Климовна, его мать | Светлана Слижикова |

| Нил Федосеич Мамаев, богатый барин, дальний родственник Глумова | Анатолий Журавин/ з.а.России Евгений Иванов |

| Клеопатра Львовна Мамаева, его жена | з.а. Санкт-Петербурга Анна Вартаньян |

| Крутицкий, старик, очень важный господин | Денис Пьянов |

| Манефа, женщина, занимающаяся гаданьем и предсказаньем | з.а.России Маргарита Бычкова |

| Софья Игнатьевна Турусина, богатая вдова, барыня | з.а. России Елена Симонова |

| Машенька, ее племянница | Ангелина Столярова/ Елизавета Фалилеева |

| Иван Иванович Городулин, молодой важный господин | Иван Васильев/ Владимир Кочуров |

| Егор Васильевич Курчаев, гусар | Егор Шмыга/ Влад Букаткин |

| Голутвин, человек, не имеющий занятий | Семен Авралев/ Евгений Кошелев |

| Григорий, человек Турусиной | з.а. России Анатолий Горин |

| Люди Мамаева, Турусиной, приживалки | София Большакова, Мария Когутницкая, Василий Гетманов, Вадим Лунгу |

Пресса о спектакле

Премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты»

В Театре им. Комиссаржевской состоялась премьера спектакля по мотивам комедии (1868) А.Н. Островского. Режиссёр Александр Баргман («Графоман», «Трепет моего сердца», «Бесприданница» и т.д.) создал мощный и зрелищный спектакль, на который долгие годы будет высокий спрос. На сцене воссоздали фасад двухэтажного дома, на втором этаже которого расположился ВИА «ЖОРЖ» под управлением Ульяны Лучкиной. Музыка выгодно дополнила впечатления от просмотра спектакля, здесь скрипка и контрабас идеально гармонируют с бас и электрогитарой — на выходе получился мощный рок с нотками фольклора. Декорации, технические приёмы и наряды поражают, из пола выезжают настоящие сани, а в конце спектакля Глумов эффектно вылезает из дымящегося угля.

«На всякого мудреца довольно простоты» – одна из самых ярких комедий А.Н. Островского. Прошло почти сто пятьдесят лет с момента написания пьесы, а вопрос «как попасть в высшее общество» остаётся актуальным и до сих пор, правда претендентов стало больше. Как молодому человеку без связей и денег выбиться в люди? Александр Баргман с уважением к классике достоверно перенёс на сцену мир Островского. Получаешь удовольствие от изворотливости Глумова, он знает, как подстроиться под «нужного» человека, польстить ему и угодить, найти богатого покровителя, получить карьерный рост и заключить выгодный брак.

В первом акте мы видим быт молодого человека из небогатой семьи Егора Дмитриевича Глумова. Повсюду разбросана бумага, символизирующая бесконечный поток мыслей, которые Глумов записывает в свой дневник. Глумов показался мне обаятельным персонажем, хоть поступки его отвратительные, а намерения подлые. Побуждаемый честолюбием он мастерски втирается в доверие к людям, он ловко льстит, лицемерит, угодничает, умело пользуясь слабостями своих покровителей, а в тайне высмеивает их тупость и пошлость в своём дневнике.

Егор Дмитриевич начинает с малого, втирается в доверие к богатому родственнику Нилу Федосеевичу Мамаеву и его жене Клеопатре Львовне. Мамаевы знакомят Глумова с влиятельными людьми своего круга Крутицким и Городулиным. Через них он попадает в дом богатой московской барыни Турусиной в качестве претендента на руку её племянницы.

Глумов оправдывает себя, что такие как он нужны и без него нельзя жить, если не он обманет своих покровителей, то кто-нибудь другой. Комедия как никогда актуальна и сегодня, ведь так тяжело отличить настоящую искренность от грубой лести.

Сказ про то, как Глумов в светское общество ходил

10.03.2025

6 марта в Санкт-Петербургском государственном академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской состоялась премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» в постановке Александра Баргмана. Режиссёр поставил классическую комедию Александра Островского, придав ей современное звучание и антураж. Примечательно, что сам автор пьесы играл в Пассаже в любительских постановках, о чём упоминается в спектакле.

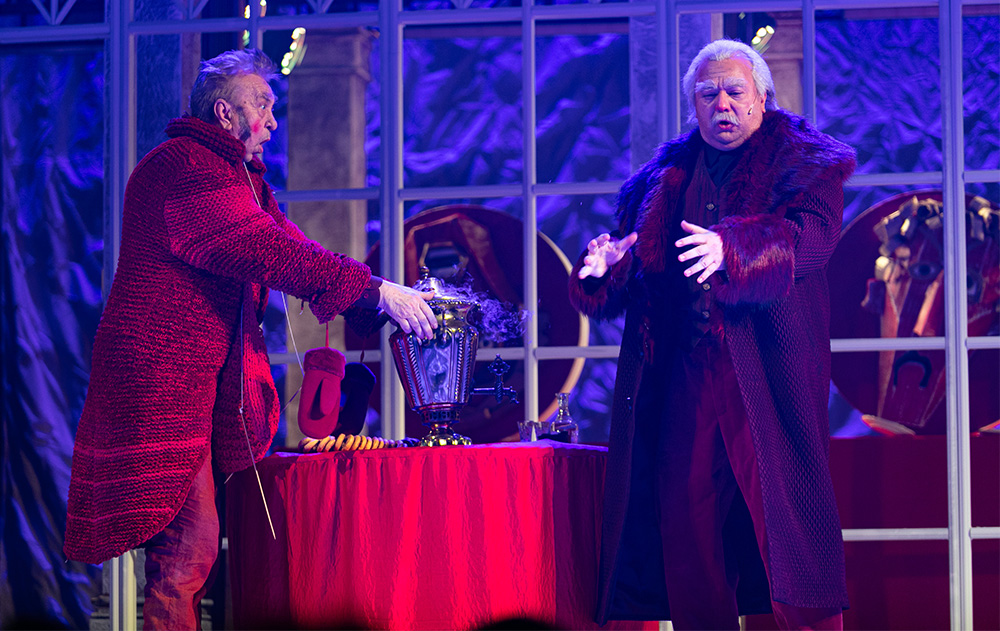

Александр Баргман начинает спектакль с драматической сцены, почти накала уровня Достоевского. На фоне стены, напоминающей картонную коробку, сгорбившись, лежит Глумов (Богдан Гудыменко), в окружении вороха бумаг. Он разом решает покончить со своей нищей жизнью и написанием бесполезных эпиграмм, задумывает проникнуть в мир «власть имущих» и приобщиться к их благам. В помощники он берёт свою старушку мать (Татьяна Самарина), женщину не очень далёкую, но производящую благопристойное впечатление на других. Всё происходит по фабуле пьесы: Глумовы заманивают к себе богатого дальнего родственника Мамаева (Евгений Иванов). Человек он степенный, важный, высокого мнения о себе. Дальше хитроумный Глумов, актёрствуя в высшей степени, очаровывает Нила Федосеича и начинает проникновение в высшее общество.

Перед зрителями будут возникать типажи различных слоёв общества, выписанные гротескно и точно. И это люди не конца девятнадцатого века, а живущие рядом с нами. Мамаевы встретят Глумова, желающего освоить азы «правильной жизни высшего света», сидя на дачных шезлонгах у бассейна. Бежевый цвет и вальяжная нега (художник Анастасия Пугашкина) окружает их безмятежную жизнь. В этот момент почему-то приходят на ум недавние постановки «Дачников» по пьесе Максима Горького. Но там, пожалуй, страсти кипели не так мило, как здесь. Прекрасная и скучающая по любви Клеопатра Львовна (Анна Вартаньян), ни капельки здесь не выглядящая как стареющая дама. Она полна томления, патетики и красивых жестикуляций. Именно с ней Глумов довольно жестоко, цинично и профессионально разыгрывает стеснительного влюблённого. К дачникам присоединяется важный старик Крутицкий (Денис Пьянов), такая «старая гвардия», которая ворчит на недалёкость молодёжи, и очарована прежней жизнью. Но несмотря на свой почтенный возраст и должность, Крутицкий здесь пускает уточек в бассейне, разыгрывает монолог Чацкого и даже в какой-то момент пускается в любовные утехи. Как и в жизни, ему противостоит молодой важный человек — Городулин (Иван Васильев), либерал, широкий человек, способный к самоиронии. Он хорош, полон жажды жизни и наслаждается ей в полной мере.

С этим эстетическим и пастельным обществом контрастирует яркое купеческое семейство барыни Турусиной (Елена Симонова). Впервые Софья Игнатьевна и её воспитанница Машенька (Ангелина Столярова) появляются перед зрителями в своём доме в Масленицу. Всё красно вокруг, сами они в осовремененных народных костюмах, щёки нарумянены всласть, кокошники сверкают. Традиции дамы соблюдают. Сани им подают, странницам они оказывают помощь, даже их дворовый человек Григорий (Анатолий Горин) шарфы вяжет, всё понимает и, кажется, видел времена крепостного права, прямо как чеховский Фирс. Машенька — девушка видная, красивая, требующая жениха подстать. Хотя она готова сбежать с лихим гусаром Курчаевым (Егор Шмыга). Здесь, наверно, многие бы на её месте были очарованы, ведь он и саблей машет, и пикник устроит с шампанским, песню споёт под гитару, и звезду с Луной достанет, а если и это не поможет, то набьёт имя любимой на груди.

У режиссёра получается отличный справочник типажей современного общества. Оно как бы оголяется и показывает своё истинное лицо по мере проникновения в него Глумова, с которым всё реже и реже случаются приступы совести. Действие, которое начиналось с таких драматических глубин, дальше будет нечасто в них погружаться. Иногда лишь заискрит что-то эдакое то в одном персонаже, то в другом, а потом опять парад образов. Словно это мы сами кружим в масках, лишь изредка снимая их. Наиболее искренними здесь будут моменты любовных признаний, но и они не лишены манипуляций героев. Одна из наиболее сильных сцен — это монолог Глумова после его разоблачения, когда он восседает на перевёрнутых санях будто на троне, а в ногах пепел его дневника. Он обличает их всех, стоя́щих вокруг него в золотой парче, а по щекам его текут слёзы. Здесь вроде бы возвращается атмосфера Достоевского, но нет… Помолчав немного, перекинувшись взглядами, они решают благосклонно простить и чуть позже приласкать, ведь он всё-таки хороший малый. Так что мы видим, как, кичась своим превосходством, Глумов оказывается таким же, как и они. Веселье и драматичность всего этого пути господина Глумова в высшие слои за славой и деньгами будет сопровождать музыка и вокал в исполнении музыкальной группы ВИА «Жорж». Это не просто фон, музыканты — полноценные участники спектакля, за ними интересно наблюдать. Отдельное эстетическое наслаждение — это костюмы, которые сделала Ника Велегжанинова. Их можно рассматривать, удивляться образности и вдохновляться.

Александр Баргман поставил смешного, гротескного и современного Островского, внедрив в текст отсылки к другим известным театральным текстам, тактично оживив его современными словами «дивертисмент» и «броманс», явив яркие образы героев и обрамляя это всё крутым саундтреком живого исполнения. В итоге Театр Комиссаржевской получил отличный спектакль по классическому материалу, где актёры могут развернуться во всю широту своего таланта, а зрители — посмеяться во весь голос или же обсудить безрассудство, хитрость или алчность героев, которые будто на карусели проходят перед их глазами. Безусловно, давно Островский не звучал так свежо и современно, как в постановке «На всякого мудреца довольно простоты».

Текст: Наталья Яковлева

Фото: Олег Стефанцов

На всякого мудреца довольно музыки: в театре имени Комиссаржевской состоялась первая премьера сезона

Театр имени Комиссаржевской показал энциклопедию русского карьеризма

В одном из старейших театров Санкт-Петербурга — имени Веры Федоровны Комиссаржевской, куда пришел новый худрук-директор Виктор Минков, состоялась первая премьера сезона. В качестве козырной карты — классика в современном прочтении, пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского. Постановка Александра Баргмана. С премьерного показа — обозреватель «МК».

«На всякого мудреца довольно простоты» — хит отечественной сцены практически с момента первого представления. Кстати, премьера состоялась именно в Петербурге, но не в Театре Комиссаржевской, а в Александринке, 1 ноября 1868 года. И только спустя пять дней пьесу показали в Москве, в Малом театре. Дальнейшая судьба «Мудреца» — это триумфальное шествие по подмосткам до- и постреволюционной России: не было театра, который не рассказывал историю ловкого молодого человека Егора Дмитриевича Глумова, который неуклонно двигался по карьерной лестнице, цинично фиксируя свой путь и разнообразие отношений в дневнике.

Природа карьеризма и его механизмы, описанные Островским, надо признать, мало изменились за полтора века. И в этом тоже одна из причин популярности пьесы. Но есть и еще одна важная параллель — время перемен: происходящие теперь глобальные перемены в России, в мире и беспрецедентные по масштабу реформы в годы правления императора Александра II. А их список впечатляет: отмена крепостного права (1861), реформа финансовая и высшего образования (1863), земская и судебная (1864), цензурная (1865), и уже в 70-е — реформа военная, городского самоуправления, среднего образования.

«Мудрец» в Театре Комиссаржевской сегодня выглядит так: сцена поделена на две части — по вертикали в первом акте и по горизонтали во втором (художник Анастасия Пугашкина). Второй декорационный «этаж» отдан музыкальной группе, где на первом плане солирует скрипачка — маленькая, как подросток, одетая в яркий костюм с преобладанием все больше красных цветов. Во втором акте группа переместится на первый этаж и займет глубину сцены. Наличие группы, ее дислокация у Баргмана не случайны.

«Мудрец» выполнен в двух цветах: первая часть спектакля — белая бумажная увертюра (вся сцена в смятых листках бумаги) переходит в прибрежное пространство цвета речного песка. Персонажи Островского здесь, точно дачники, расположились на авансцене в шезлонгах. Отсюда свой путь наверх и начинает Егор Глумов.

В пьесе, где ни один персонаж не вызывает сочувствия, Глумов Дмитрия Белякина невероятно интересен. Карьерист не гибок, не услужлив, не льстив. Этот двухметровый детина с несуразной пластикой больше похож на большого ребенка, обаятельного в своей игре. С виду прост, доверчив, непонятлив, но как излагает и манипулирует. Без рефлексий — ничего личного. И сыграно не прямолинейно — тонко. А музыка ему только в помощь: она комментатор его внутреннего состояния и поступков. От напора перкуссии до нежно звучащей скрипки, чья нежность так обманчива. Они сольются ближе к финалу, когда Глумов, обнаружив пропажу дневника, пластически сыграет этюд от минутной слабости быть разоблаченным до циничной рэп-композиции — сам черт ему не брат. Вот такие парни сейчас вершат историю.

Вообще у музыки здесь не сопровождающий характер, она не фон, а едва ли не звуковая характеристика героя. Музыка (композитор как раз та самая скрипачка — Ульяна Лучкина) для Глумова, пишущего свой дневничок, имеет свою тему, интонацию. Его соло и дуэты с другими персонажами Островского, разумеется, не поются — озвучены, и весьма деликатно. Музыка предваряет появление Крутицкого, Мамаева, Клеопатры Львовны или Манефы, поддерживает первые фразы или подхватывает последние, а то вдруг уходит в тень, уступив место прекрасному тексту Островского.

В «Мудреце» Баргман собрал сильный состав — Анна Вартаньян (Мамаева), Маргарита Бычкова (Манефа), Елена Симонова (Турусина), Евгений Иванов (Мамаев), Владимир Кочуров (Городулин), Егор Шмыга (Курчаев) и Денис Пьянов (Крутицкий). Последнего, если не знать, что это молодой артист, по гриму и особенно пластике можно принять за патриарха труппы, который на закате карьеры получил достойную роль.

По контрасту со светлой частью будет ярко-красная Масленица в доме Турусиной. В такой жирной красной Масленице с приживалами, предсказательницами за деньги, читается наше отношение к праздникам и радости под баян на ТВ до угара, невзирая на…

Интервью с режиссером Баргманом после спектакля.

— Я не первый раз сочиняю спектакль по Островскому, и мой азарт и интерес в этом случае связан с этой нетипичной для Александра Николаевича пьесой. Эта пьеса — талантливый сатирический памфлет на жизнь разных слоев общества в эпоху глобальных перемен в России (реформы Александра II). В пьесе некому сочувствовать, некого любить. А уж тем более — карьериста, талантливого «мелкого беса» Глумова. Я, ухватившись за намеки и подсказки Островского, несколько вывернул смыслы, связанные с мотивацией движения Глумова в мир «мудрецов». Это осознанный сговор с совестью ради того, чтоб, пройдя все круги ада, ведущие на вершину, придать в дальнейшем огласке всю правду, записанную в дневник. Глумов мстит за отца. Однако игры с совестью опасны, и Глумов проигрывает, разбивается о свою двойную жизнь, о компромиссы, о безбожный мир. В нем есть и Чацкий, и Гамлет. Это движение — за таким Глумовым, в котором билось несогласие с миропорядком, вело меня.

— В спектакле вы заняли музыкальную группу. Какова ее роль?

— В спектакле нет дневника как вещи, предмета. Кроме финальной сцены. Его дневник — его музыка. Группа, играющая в спектакле, — это глумовское отношение, энергия, взгляд на людей, события. Музыка — его отражение. Потеря дневника — потеря музыки. Не было задачи сочинить «музыкальный спектакль», хотелось дышать и жить с талантливым человеком, который звучит изнутри. Почти вся музыка, звучащая в спектакле, оригинальна. А артисты, играющие Глумова, сами писали рэп-композиции для спектакля.

— Понятно, что роль Глумова написана Островским для российской действительности на века. Но все-таки есть разница между Глумовым XIX века и XXI. В чем эта разница для вас?

— Думаю, что сегодня стать Глумовым — тем, подчеркиваю, из пьесы, не из нашего спектакля — очень просто. Тому масса примеров. Глумовы сегодня на виду, и их все больше.

Первая премьера нового руководства Театра им. Комиссаржевской оказалась успешной. Здесь до конца сезона, как рассказал мне Виктор Минков, должны выйти еще две классические постановки.

В Театре им.В.Ф.Комиссаржевской состоялась премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» — по мотивам пьесы А.Н. Островского.

Может быть, начать надо было иначе: в театре состоялась первая премьера при новом художественном руководителе. Действительно, когда в театр приходит новый худрук, все знают: новая метла по-новому метет. И ожидают перемен, гадая, к лучшему или к худшему. Общественное мнение бдительно…

Новый худрук Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Виктор Минков — человек известный, авторитетный менеджер, долго и успешно руководивший «Приютом комедианта» (ныне — Театр на Садовой). Понятно, что дебют на Итальянской должен быть громким.

А вот Александр Баргман в этом театре вовсе не новичок. Его знает и любит публика. Артисты к нему весьма расположены, тем более что он вырос из актерской среды. И, казалось бы, должен актерские спектакли создавать, но с первых режиссерских шагов умел уравновесить взгляд постановщика с памятью актера. На сей раз это было непросто. Пьесу он выбрал, что называется, самоигральную, но в то же время заигранную. Конечно, не все помнят сюжет. Но все же многие видели если не товстоноговский спектакль, то версию Марка Захарова, и о постановке Валерия Фокина в новосибирском «Глобусе» наслышаны — она шла под названием «Наш человек».

Поставив одну из самых знаменитых комедий А.Н. Островского, Александр Баргман потрафил актерам, позволив им наиграться всласть, угодил дирекции, которая будет надолго обеспечена аншлагами, и, само собой, публике, которой даже не надо откупоривать шампанское и перечитывать заграничную пьесу, им будет весело, радостно, но и задуматься придется…

Неожиданности тут на каждом шагу. Главный герой, проходимец, охотник за приданым, карьерист, по мнению режиссера, заслуживает не просто снисхождения, он вызывает у автора спектакля сочувствие. Уже в первой сцене Глумов предстает униженным и оскорбленным. Он на дне жизни, куда попал не только оттого, что пил, гулял, но и резал правду матку. Честная бедность счастья не принесла, и герой решает пойти другим путем. Теперь он будет лгать, подличать, пресмыкаться перед сильными и богатыми. А желчь изливать тайно, в дневнике. В отличие от тех персон, которых Егор Глумов артистично объегоривает, — богатого дядюшки, любвеобильной тетушки, светских новаторов и пыльных консерваторов, публика не сразу проникается к герою симпатией. Но исполнитель этой роли Богдан Гудыменко виртуозно протаптывает дорожку к каждому. Порой кажется, что он даже пересаливает, прикидываясь наивным простаком, льстит грубовато. Однако постепенно он подстраивается под очередного оппонента, подбирает нужный тон и обретает мастерство в деле одурачивания тех, кто «сам обманываться рад». В какой-то момент он так забывается, что, перестав притворяться, обнажает собственные мысли. Столь горячо декламирует монолог Чацкого, что не только Городулин, но и зрители в зале замирают, пугаясь смелости его речей.

Глумовский путь наверх оборвался на полуслове. Но прежде чем будут поставлены все точки и другие знаки препинания, мы получим массу удовольствия, знакомясь с персонажами. Нам будет даже некогда разбираться, кто тут простак, а кто мудрец, потому что действие несется вскачь под напором музыки, которая здесь тоже — действующее лицо.

ВИА «Жорж» под управлением очаровательной скрипачки Ульяны Лучкиной (она же композитор) не только задает тональность и ритм, но создает некую кристаллическую решетку действия. Благо¬даря музыкальному структурированию и у публики нет шанса проспать смену картин (выход нового лица звонко анонсируется), и у артистов мало возможности долго отсвечивать на подмостках. Все отмерено, дозировано и хронометрировано. Порой даже жалко, что тот или иной эпизод так быстро заканчивается. На некоторых персонажей смотреть бы и смотреть.

Особенно хороши комические герои. Уж сколько мы видели в своей жизни Крутицких! Когда на сцену БДТ выходил Евгений Лебедев в этой роли, время останавливалось. Попытку сесть в кресло или произнести слово «экспликация» он превращал в отдельный цирковой номер. Старик Крутицкий в исполнении Дениса Пьянова тоже мог бы удерживать внимание зала сколь угодно долго. Похожий на упитанного зеркального карпа или сома, он неотразим в своей непробиваемой плюшевой монолитности. Из тех же стародавних времен и Григорий (человек Турусиной, как обозначено и в пьесе, и в программке), лицо эпизодическое, до сей поры никем не замечаемое. Анатолий Горин представляет его как комический вариант чеховского Фирса. По всей видимости, это — бывший крепостной, даже не заметивший, что было «несчастье». В доме барыни он прижился, словно домовой. Его первый триумфальный выход в сцене Масленицы. Желая угостить хозяйку, он ступает походкой дворецкого, держа двумя пальцами блин, свисающий, словно платочек, помахивая которым Грише впору в пляс пуститься. Эти двое —крайние полюса паноптикума VIP-nepcoн, в который планирует внедриться Глумов. Они не тянут на себя одеяло, их гротеск не выходит из берегов, притом что хохот в зале не смолкает.

Прочие фигуры этого собрания монстров не менее колоритны. У каждого свой пунктик, кто-то зациклен на молодых мускулистых телах, а кто-то на пустозвонстве речей в кругу друзей и в сенате, но и обаяния они не лишены. Их aparte в зал даже трогательны. Крутицкий, несмотря на маразм, просвещает публику насчет биографии драматурга Островского. Не забыта им и история «Пассажа», который во все времена жил бок о бок с театром, получившим позже имя артистки Комиссаржевской. Режиссер не скрывает, что вообще-то действие спектакля происходит именно в театре, а вовсе не в замоскворецком царстве-государстве. Поэтому герои свободно вступают в диалог с музыкантами, да и масками, коими наградил их драматург, жонглируют ими легко и с заметным удовольствием. Монологи время от времени превращаются в рэп, тексты Островского укладываются в речитатив, словно для этого и написаны.

Глумов, похоже, и сам не рад, что затеял эту игру. То ли дело смотреть на «сильных мира сего» со стороны, упиваясь злословием и чувствуя свое моральное превосходство. А вот погружаться в эту трясину — радости мало. Даже если замыслил выгодную женитьбу и блестящую карьеру… Все это есть в трактовке режиссера. Ему важна история — на все времена. Но для удовольствия публики он готов притвориться поклонником века позапрошлого, нарядить героев в пышные одежды (в чем ему помогла мастерица психологического костюма Ника Велегжанинова), доверить им блестящие реплики и диалоги сочинения г-на Островского и… разрушить все это великолепие рэпом века XXI-гo и пародией на телевизионные шоу.

Пестрая толпа действующих лиц отнюдь не однородна, мы видим их в эпоху перемен, а значит, некоторого раздрая и несогласия. Одни чувствуют себя приверженцами старины, повторяя: «Прежде крепче было!» Турусина (Елена Симонова) даже по дому разъезжает в санях-розвальнях (так и хочется сказать: «в карете прошлого»). Прогрессисты Мамаевы живут, словно на Лазурном берегу, в угаре курортных радостей и романтических грез. Впрочем, разность эта показная. Так или иначе, они — стая, свора, клан, где чужаку нет места, но нужному человечку местечко всегда найдется.

В финале герой — вполне по Островскому — задается вопросом, кто кому больше нужен: ему эта компания или он ей. И, кажется, готов признать, что погорячился…

Александр Баргман поставил иезуитски уклончивую пьесу «На всякого мудреца довольно простоты», в которой разглядел немало актуального. И теперь наше дело решать, кто мы и с кем мы — с мудрецами или с простаками. Экзистенциальный выбор подкидывает простую задачку типа «быть или не быть?»

ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС – ЭТО РИТУАЛ…

04.03.2025

6, 7 и 21 марта Театр им.В.Ф.Комиссаржевской представит премьеру спектакля по мотивам пьесы А.Н.Островского «На каждого мудреца довольно простоты». За несколько дней до генеральной репетиции нам удалось побеседовать с одним из самых загадочных участников постановочной команды – режиссёром по пластике. Что входит в ее задачу, почему спектаклю нужен «мастер тела», как происходит взаимодействие с актерами – об этом и многом другом рассказала Алина Михайлова.

Алина, как Вы попали в эту работу?

Это возникло как продолжение сотрудничества с Александром Баргманом. Первая наша совместная работа была в Тюменском театре, спектакль «Наш городок», затем здесь, в Комиссаржевке, спектакль «Настанет день…» по рассказам Набокова. И вот сейчас это третий спектакль у нас.

Какое ощущение возникло у вас именно от Театра им. В. Ф. Комиссаржевской?

Когда мы только начали работать, я подумала: наверное, что-то такое хорошее я в своей жизни сделала, что мне достался такой подарок (и это не пустые слова – я в разных театрах работала). Здесь огромное количество действительно талантливых людей, которые могут работать, что называется, в потоке, могут выходить в творческое пространство. И получается как будто бы всё легко – может быть, потому что такой удивительный режиссёр… Первым моим впечатлением было то, что наконец-то собралась такая компания людей, с которыми можно вместе «заныривать» в нужное пространство и черпать оттуда некую информацию. В этом пространстве актёр раскрывается, и персонаж «сам себя рассказывает». Уже на первой работе здесь я увидела, насколько много таких людей, которые не боятся «заныривать». Иногда в рабочем процессе много интересного происходит, а потом, на спектакле, «профессионализм хватает за горло», люди превращаются в «мастеров», которые используют старые наработки, штампы и т.д. И вопрос, как этого избежать – всегда актуален.

Есть ли какие-то вещи новые, какие вы открываете в Баргмане-режиссере? Или всё уже открыто и известно?

Дело в том, что специфика, как мне кажется, Александра в том, что у него есть свой огромный человеческий опыт, знание множества вариаций человеческой природы вообще, знания, что такое человек. И он, и его режиссура идут от внутреннего понимания: какими вообще могут быть люди, какими мы могли быть людьми, какие мы были люди, какие мы есть люди и т.д. Какое может быть дно человеческого существа? Какая глубина? Ровно такая, сколько может себе позволить человек. Поэтому каждая пьеса — это возможность заглянуть в человека, увидеть его дно и его взгляд к небу…. Особенно если это классика: она тем и хороша, что задает какие-то вопросы, открывает какие-то ворота, за которыми сколько сможешь, столько и «проплывешь», насколько хватит тебя. Новое заключается в том, что открываются новые двери понимания того, кто такой Человек вообще. И мы это делаем вместе с Александром Львовичем, рядом с ним.

Какую задачу поставил Вам режиссёр в этом спектакле?

Дело в том, что мы с ним выдумщики. Хлебом не корми, дай что-нибудь придумать. А когда мы начинаем придумывать, то освобождаемся от своей личности, каких-то амбиций. И не важно, кто ты: режиссёр-не режиссёр, хореограф-не хореограф. Главное — это творение, тот момент, когда появляется то, чего не было, когда то, что было маленьким и невидимым, вдруг становится видимым и ощутимым для всех. Поскольку моё мышление в силу профессиональных задач связано с телом, я это очень тонко чувствую. То есть мой мозг обрабатывает скорее ту информацию, которую я получаю, присоединяясь к персонажу-актеру. А так как у персонажа нет никакого тела, кроме актёрского, оно становится единственным инструментом передачи информации, инструментом воплощения, воплощения буквально во плоти. Сначала появляется некая идея, некий образ, написанный словами, буквами на белой бумаге, и вот у этого образа появляется плоть, а плоть как бы наша…. Поэтому для того, чтобы что-то придумать, нужно видеть, что это за «плоть», что это за живой человек, живое тело, как оно чувствует, как оно реагирует, как соединяется капиллярами с персонажем, прорастая в него…И мне нужно найти ходы, чтобы подобрать инструменты, которые будут именно для этого конкретного человека работать. Чтобы человек мог физически войти в состояние персонажа и буквально им стать — это немножко шаманизм, превращение.

Есть, например, такое понятие, как физический театр. Там история рассказывается через физическое действие. Здесь же не найти этих границ. Просто я думаю телом, кто-то думает музыкой или ещё чем-то… У кого какое ведущество (ведущее свойство). Понятно, что мы все целые, мы думаем всем, мы чувствуем всем, но есть более тонкий, гибкий инструмент у каждого, который лучше работает. Сначала, когда я прочитала пьесу, мне было очень печально, потому что казалось, что это просто социальная сатира, и что с этим делать — непонятно. А сейчас, когда мы приближаемся к финалу, здесь и сейчас нащупывается, куда «раскажется» эта история…

О чём эта пьеса, куда будет направлен образ нашего героя — вверх или вниз? Какой для Вас Глумов?

Представьте себе состояние человека, который попадает в такую ситуацию, где нет никаких ориентиров. Даже то, что всем с детства понятно — что такое хорошо, что такое плохо — здесь ничего этого нет. И вот наш герой, находящийся в невесомости, захотел что-то перевернуть, но это невозможно, потому что у него изначально нет низа и верха, изначально уже всё перевернутое, и в обратную сторону не переворачивается: нет линии горизонта, нет никаких ориентиров.

Человек, у которого были какие-то координаты, направление и понимание про движение вверх и падение, позволяет себе уйти с этого пути и не находит никакого ответа… Потому что то, с чем он борется, этот мир — он неуязвим, в нем нет критериев совести, этики. Как у персонажа нет никакого тела, кроме нашего, точно также получается и с миром: мир — это только то, что есть мы. То, что мы устраиваем. Из этого он и состоит. Когда герой, скажем так, продал свой мир, он не смог выстроить его в других условиях… Мы заранее вообще не знаем, к чему реально придём.

Каждый спектакль, каждая работа меняют что-то в вашей жизни, в вашем внутреннем мире?

Меняют. Сам процесс постановочный — как ритуал, он высвечивает и мои слабости, и сильные стороны. А для меня это, наверное, возможность найти опору в невесомости… Когда весь мир летит в тартарары, а ты – есть. Твои глаза ещё видят, уши слышат, ты ещё чувствуешь. И может быть, главное — ты ещё любишь! Ты любишь то, что делаешь, любишь людей, любишь, как они проявляются. Когда каждая репетиция – открытие, когда удивляешься и думаешь: ничего себе, на какую глубину мог человек себе позволить уйти! И когда, допустим, долгое время ничего не происходит, человек не проявляется никак, ты печалишься, но вдруг в какой-то момент он приходит и делает что-то настоящее… Может быть, это не дойдёт до премьеры, не останется. Но в этот момент, когда он это делает, ты видишь, какая это невероятная красота! Вот такое переживание красоты очень дорого. Люди вообще-то красивые.

В старости на лице очень четко проявляется человеческая личность. По старику, старухе видно, какую жизнь человек прожил. В молодости лица как такового нет. Есть смазливое личико, а в старости в каждой морщинке судьба…

Я считаю, что в этом есть, наверное, смысл того, о чем мы говорим. Есть ли в человеке какой-то стержень, неизменная сердцевина, — или нет? В данном случае у Глумова наоборот: он имел в жизни какие-то ориентиры и сам их себе «подрубил», и мы идём вместе с ним вникуда… То есть существует какая-то неудовлетворенность на данном этапе, когда можно сказать: «Какие прекрасные деревья, какая могла быть под ними прекрасная жизнь… А у нас вот так…», — как-то это слишком печально…Но мы же ещё здесь?

Мне кажется, Александр Баргман из тех режиссеров, которые умеют делать свет…

Сама по себе история как будто бы не дает никакого света. Но, предлагая эту работу, Саша мне написал: «если ты спросишь меня, где здесь свет, — я не знаю»… Мы и сейчас не знаем, где этот свет. Но у меня есть предощущение, что откроют его исполнители главной роли или кто-то из них. Может быть, в финале мы его увидим через человека, актёра живого.

Как вы думаете, для кого этот спектакль?

Мне кажется, это взрослый спектакль. Для взрослых людей, которые осознанно проживают свою жизнь. Проживают в том месте, где живут, уже сделав выбор жить именно там, делать то, что делают. И у них есть какая-то внутренняя опора – «почему я здесь…».

Беседовала Светлана Володина

Фотографии предоставлены пресс-службой театра

Свет Во Тьме Светит?

21 марта, 9, 17, 30 апреля Театр им.В.Ф.Комиссаржевской представляет премьеру спектакля по мотивам пьесы А.Н.Островского «На каждого мудреца довольно простоты». Почему сегодня возникла эта пьеса, какие коды просвечиваются в ней сквозь века – об этом мы побеседовали с постановщиком спектакля – АЛЕКСАНДРОМ БАРГМАНОМ

— Каждое время открывает одно и то же произведение, одну и ту же пьесу по-разному. Как открылась сегодня Вам пьеса «На всякого мудреца довольно простоты?

— Когда я перечитывал пьесу Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты», то поймал себя на мысли, что заново ее открываю. У меня остались какие-то воспоминания студенческие, но было новым всё. К своему счастью, я видел спектакль Георгия Товстоногова в БДТ с Валерием Михайловичем Ивченко, Евгением Алексеевичем Лебедевым, Олегом Валериановичем Басилашвили, Валентиной Павловной Ковель (она играла Манефу). Помню, что это было театрально, ярко, смешно, остро. Выделанные, вытканные актерские работы. Восприятие было восторженным, но, скорее, созерцательным.

Когда я сейчас перечитал эту пьесу, все равно отнесся к ней отстраненно, восторгаясь смысловыми рифмами с сегодняшним днем. И эти рифмы в меня попали – ярко, сильно, пронзительно; быстрее, чем увлечение персонажами, чем желание их изучать, разгадывать, исследовать.

— Есть ли обособленность, отличие этой пьесы от других в ряде произведений автора?

— В отличие от других пьес Островского, здесь никому не сочувствуешь, не проникаешься состраданием, ни за кого не переживаешь. И, поскольку в этой пьесе нет авторского сострадания, то нет и темы любви, которая почти везде и всегда есть у Островского. Здесь она — исковерканная, продажная, — едва-едва мелькает в теме Курчаева и Машеньки, и то на дальнем плане… Александр Николаевич и не преследовал цель встраивать эту пьесу в канву своих «арок»: мы знаем, что у него есть пьесы Замоскворечья, пьесы про купечество, про провинциальную Россию, есть цикл театральных пьес, есть поздние – горькие пьесы…. Для меня пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» никуда не встраивается. Это какая-то отдельная хлесткая, беспощадная, несвойственная Александру Николаевичу тональность. Кто на него повлиял в момент создания пьесы — то ли Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, с которым в этот период он был очень близок; может быть, Николай Васильевич Гоголь (в пьесе есть явные переклички с «Ревизором»), произведения которого он очень любил; Александр Васильевич Сухово-Кобылин – не знаю, кажется, все они. Это, конечно же, отразилось в пьесе.

— Чем вас зацепила, заинтересовала эта пьеса?

— Я, думая про пьесу, пытался понять, за кем я слежу, кто «машинист», что за «музыку» слышу, с кем еду, иду и….никак не мог найти. Понятно, что я должен идти за Глумовым, но он мне неприятен. Он описан Островским беспощадно: это молодой талантливый человек, карьерист, который закабален собственной бедностью, безвыходностью своей жизни. И вот в один прекрасный момент он начинает встраиваться в существующий контекст: производит определенную работу, идет в свет, в элиту, где дворянство, чиновничество, купечество, представители министерств живут по своим законам так называемой взаимовыручки, извлечения пользы, укрепления позиций. Глумов выстраивает себе карьеру, обеспечивает женитьбу на самой богатой невесте в Москве… Параллельно он ведет дневник: «всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбывать в этот дневник, а на устах останется только мед. Один, в ночной тиши, я буду вести летопись людской пошлости. Эта рукопись не предназначается для публики, я один буду и автором, и читателем. Разве со временем, когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение». В конце концов, я уцепился за эту глумовскую идею и понял, что если изменить взгляд на мотивы, на причины его «выхода в свет» — становится интересней. То есть, Егор Дмитрич это делает не для того, чтобы разбогатеть и выстроить свою жизнь в новых условиях, а вероятно, для того, чтобы когда-нибудь, когда он прорвется наверх, многое опубликовать и предать огласке. У него совершенно другая сверхзадача, не направленная на самого себя.

— То есть в пьесе закодированы какие-то тайны?

— В пьесе есть еще один важный мотив — таинственным образом пропавший отец. Понятно, что он умер, но кем он был — неясно. Можно найти несколько подсказок про отца, про студенческие кружки, куда Глумов был вхож, про то, что у него были стычки с полицией… То есть идея моя по поводу Глумова связалась с мщением. И, в этот смысле, его намерения благие, но спорные, потому что «благими намерениями вымощена дорога в ад», или «в бою все средства хороши», но ведь это не совсем так, верно? То, на какие сговоры он идет с совестью, делает его «предприятие» очень сомнительным. Получается, что в этой логике он предает друга, становится любовником Мамаевой, влюбляет ее в себя, совершает огромное количество бессовестных, бесстыдных действий. В результате, ближе к финалу мы обнаруживаем, что он разваливается, потому что человек, вступивший в сговор с дьяволом, не может выстоять, он САМ становится «Драконом» и это его разрушает. Он не просто карьерист, а талантливый человек, который таким изощренным и странным способом пытается перевернуть мир… Но даже если Глумов проиграл (сошел с ума, умер) — сочинять спектакль, думая о его утопичной попытке — не мало.

На сдаче макета вы с художником рассказывали о неком бумажном мире-главном принципе сценографии в этом спектакле…

Всё, что мы видим — дневник Глумова, его дни, записи, взгляд на… Мы словно «перелистываем» страницы. Анастасия Пугашкина — художник нашего спектакля развила эту идею: на сцене — бумажный мир, мы ходим по страницам дневника… Поэтому декорации из бумажной фактуры: сначала это белые листы, а затем, когда дневник пропадает – все «обугливается».

— То есть Глумова окружают, по сути, некие маски? Или все-таки люди?

— Это не маски и не субъекты насмешек, это тоже люди… У Мамаевой – трагедия любви последней и настоящей… Что ей остается? Только мстить.

У других – свои обстоятельства. Они люди, полные страхов перемен и в политическом, и в метафизическом смысле. Кто-то не хочет стареть, кто-то затаился, кто-то консерватор, кто-то либерал, конформист и пр. Глумов, как человек безусловно талантливый в каждом из них что-то оживляет, воскрешает, придает новый смысл их жизни, возбуждает воспоминания, дает жизненную энергию. Своим появлением в этом разномастном мире он оживляет его.

— Можно ли говорить о том, что в вашем спектакле с появлением Глумова люди начинают что-то понимать и падают в «колодец отчаяния»?

— Если бы «мудрецы» что-то поняли и «упали в колодец» отчаяния — я был бы рад. Но вся горечь этой пьесы в том, что они никуда не падают, что и убивает Глумова. Ничего нового после обнаружения дневника не происходит, ничего нового они про себя не узнают, и друг о друге не узнают. И этот дневник для них – ничто, его обнаружение — лишь повод изгнать этого парня, который был им полезен, который много сделал нужного или важного, или нового (написал трактаты, подарил «огонь любви» и т.п.). Да, Глумов – талантливый человек, но держать его при себе пока (ключевое слово – пока) не нужно. А потом они в конце пьесы говорят, что позовут, вернут его скоро…

— Где же в этом спектакле свет?

Главное знать или верить, в то, что он есть. Так что попытка Глумова (в нашем спектакле) пусть даже утопичная — важна.

Все, о чем я говорил выше, не исключает острой формы спектакля, его музыкальности и зрелищности, конечно.

— Что вы ждете от зрителя?

— Что я жду от зрителя? Бесстрашия, открытости, внутренней работы.

6, 7 и 21 марта Театр им.В.Ф.Комиссаржевской представит премьеру спектакля по мотивам пьесы А.Н.Островского «На каждого мудреца довольно простоты» в постановке Александра Баргмана. В его спектакли всегда насквозь музыкальны, дышат музыкой, пронизаны ею. О музыкальной партитуре этого спектакля мы поговорили с композитором и руководителем музыкальной группы Ульяной Лучкиной. Записала Светлана Володина.

Как вы попали в эту работу?

Совсем недавно мы с Александром Львовичем выпустили спектакль «Мой бедный Марат» в театре «Мастерская», и затем он позвал меня сюда, в этот проект.

Будучи профессиональным музыкантом, как вы попали в театр?

По профессии я скрипачка. Когда училась в колледже на Моховой улице, который рядом с Театральной Академией, случай сам привел меня в ГАТИ (что было не неожиданно — я из театральной семьи), и я очень подружилась с ребятами из «соседней двери»: принимала участие в «Поющей маске», в учебном спектакле С.Д.Бызгу «В поисках Кустурицы», в спектакле А.А.Праудина «Кабала Святош». Потом с праудинцами мы вместе открывали Театр «ЦЕХЪ», и я была заняла в нескольких спектаклях. С Александром Никаноровым мы делали спектакль «Швейк» по роману Я. Гашека в магистратуре В.В.Фокина в Александринском театре, потом в 2015 году возник в моей жизни театр «Мастерская», где я засела основательно.

Что требуется от композитора в классическом спектакле?

Ещё до начала работы Александр Львович прислал мне ряд музыкальных референсов, и стало понятно, что это будет не классическая история. С декабря я начала ходить на репетиции, смотреть, впитывать, думать, сочинять и присылать режиссеру на утверждение. Музыкальные темы, эмбиенты, звуки.

Глумов – хамелеон, и поэтому жанрово мы будем «играться». В нашем спектакле музыка – это дневник героя. И все, что происходит – это через призму, через видение глумовское.

Есть такое понятие в музыке — рифф — зацикленный музыкальный рисунок. И он смело может переходить от инструмента к инструменту — от бас-гитары к гитаре и так далее. Так вот, у каждого персонажа (или семьи) будет такой рифф — лейтмотив.

Забавно то, что Глумов возник в моей голове именно от мелодики, а все остальные от риффов. То есть у всех есть какие-то «скелеты» музыкальные, а мелодическая линия есть только у Глумова…

Какие инструменты будут у нас в спектакле?

Скрипка, баян, бас-гитара, электрогитара и барабанная установка. Еще у нас есть акустическое звучание, когда электрогитара меняется на акустическую гитару, бас-гитара — на контрабас, а установка барабана — на кахон и перкуссию. Баян и скрипка остаются. Баян вообще очень важный инструмент в этой истории.

В данном случае группа не является фоном сопровождения, она — полноценный участник спектакля. Нас – пятеро постоянных участников. Это я (скрипка), Арсений Кирюхин (баян), Андрей Дидик (гитара, электрогитара), Андрей Шафоростов (бас-гитара, контрабас), Дмитрий Житков (ударные, перкуссия). Двое из ребят — драматические актеры. Это люди, с которыми я работаю уже много лет. Все они имеют опыт работы именно в драматическом театре, то есть понимают, что такое музыка в драматическом театре. Кроме того, состав не случайный, это очень близкие по духу мне люди, с которыми можно по любви творить. Я это понимала и хотела, чтобы именно этот состав выпускал спектакль. В этой истории никакие дубли невозможны, сами понимаете. Мы вместе сочиняем, «вышиваем».

Сначала в феврале у нас были только музыкальные репетиции и мы собрали ряд музыкальных тем. Дальше мы пришли на репетиции к артистам и режиссеру, и какие-то вещи родились прямо на репетиции из того, что у нас уже заготовлено.

Есть что-то новое, что открыл для вас этот спектакль?

Это первый спектакль, который я выпускаю сольно с бэндом (как композитор). Кроме того, в спектакле будет всё перемешано – и живая музыка, и музыка из колонок. И как всё это соединить – вот вопрос! Но это очень интересно.

Кто на этом пути вам помогает? На что, на кого вы опираетесь?

И в этой, и в предыдущей работе мы в крепком соединении с Александром Львовичем. Процесс происходит так: я пишу демо-версию и присылаю ему на утверждение. Дальше я приношу это ребятам, и мы вместе развиваем до того, как это будет звучать в спектакле. Ребята невероятно талантливые и очень мне помогают. Иногда я прихожу уверенная, а иногда что-то неустойчивое в моей голове, а они берут, играют, и сразу всё встает на свои места. Они всегда что-то добавляют, предлагают и энергетически меня подпитывают, то есть у нас по-настоящему командная работа. Это и было запросом от Александра Львовича: команда художников, людей творящих и соединенных.

У нас нет таких ситуаций, когда они приходят, а я просто ставлю им ноты (я им предлагаю, они отказываются!) Люди собрались специально, чтобы вместе развивать то, что родилось у меня в голове. Мы пробуем, мы импровизируем, мы ищем вместе. И потом из этого собирается, конечно же, целая музыкальная форма.

Как вы думаете, для какого зрителя этот спектакль?

Мне бы очень хотелось, чтобы к нам пришла молодая публика. Я очень рада, что попала в такой материал в свои 29.

Мы все вечно «прыгаем выше головы», мы хотим быть знаменитыми, значимыми и услышанными. И вот нам представляется герой, который выбирает определенную схему риска для достижения своих целей. Интересно, как на это отзовутся зрители, какие мысли, эмоции возникнут, с чем они уйдут со спектакля… У каждого выбора есть последствия …